A sesenta años del Flora

Fecha:

Fuente:

Al mediodía del 30 de septiembre de 1963, el Observatorio Nacional de Cuba emitió el primer boletín especial que informaba sobre un ciclón tropical en desarrollo sobre el mar Caribe.[1] El aviso parecía rutinario para los cubanos, enfrascados en las tareas de la producción, la educación y la defensa del país. Y existían motivos para dirigir la mirada a otros problemas, porque en la madrugada del 1 de octubre, una embarcación artillada procedente de Estados Unidos había ametrallado la costa de Cayo Guin,[2] cerca de Baracoa, justo al norte de la región que amenazaba el ciclón.

En medio de la actividad cotidiana, nadie imaginaba el dramático escenario hidrometeorológico que iba a generarse tres días después en Oriente y Camagüey [3] —las dos mayores provincias cubanas— cuando el viernes 4 de octubre el memorable huracán Flora se internó en el extremo este de la Isla con vientos sostenidos de 160 km/h,[4] y una extensa circulación que descargaba su extraordinario volumen de precipitaciones.[5]

Lluvias inacabables y vientos tempestuosos golpearon durante cinco días 63 mil kilómetros cuadrados del territorio oriental de Cuba, dejando tras de sí mil 600 muertes, 175 mil evacuados y mil millones de dólares en pérdidas económicas.[6] Entre los factores naturales que propiciaron el desastre aparece la singular trayectoria en lazo descrita por el ciclón, y las características físico geográficas y de la red fluvial de la región.

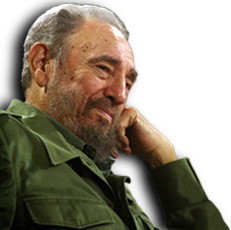

Las acciones de rescate y salvamento se planearon en tiempo real y en el propio lugar del desastre, bajo la guía del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz,[7] quien condujo el proceso con su singular liderazgo y práctica de estratega. De inmediato, contando con la experiencia alcanzada por el pueblo en grandes movilizaciones como las de Playa Girón y la Crisis de Octubre, entraron en acción las Fuerzas Armadas Revolucionarias con sus medios de rescate y salvamento.

Las dotaciones de los tanques, vehículos anfibios y helicópteros, integradas por jóvenes con más ardor revolucionario que experiencia, llenaron incontables páginas de valor y arrojo en la proeza de salvar las vidas de miles de compatriotas dispersos sobre los techos de las casas y en los claros abiertos sobre el agua y el cieno. Además, se estructuró in situ la logística de apoyo con medios técnicos y recursos: medicinas, alimentos, ropas e insumos para la subsistencia de los damnificados. Decenas de brigadas con médicos, enfermeros y personal de apoyo, partieron hacia la zona devastada, bajo la dirección del ministro de Salud Pública, Comandante José Ramón Machado Ventura. Flora determinó, sin dudas, el mayor movimiento hombres y recursos para atender una emergencia hidrometeorológica en la historia de Cuba.

Inmediatamente después de aquel golpe de la naturaleza, el pensamiento de Fidel se enfocó en el futuro: aprovechar y generalizar las experiencias dejadas por el evento. La conceptualización del Líder de la Revolución traería aparejada un sistema nacional integral de protección a la población y la economía, que con el nombre institucional de Defensa Civil tendría la misión de redimensionar las acciones que hasta entonces se adoptaban para proteger al país frente a una agresión armada, que ahora tendrían que aplicarse para prevenir catástrofes como la del Flora y asumir otras funciones que la práctica irá exigiendo más adelante.

Con singular proyección holística, fueron definiéndose los objetivos, estructuras y procedimientos para salvaguardar a la población y la economía en casos de desastres; y de igual manera se reestructuró el Servicio Meteorológico Nacional para hacerlo más eficiente y sustentarlo con mayor rigor científico-técnico. Ello conllevaría transferir el Observatorio Nacional de la Marina de Guerra a la naciente Academia de Ciencias de Cuba, para robustecerlo con un fuerte componente de investigación y desarrollo. Mientras tanto, se impulsaba un ingente programa destinado a construir una infraestructura hidráulica capaz de moderar y gestionar las fuentes y las reservas hídricas del país. En nuestra apreciación, aquel evento natural catalizó un proceso social y económico que devino en una articulación entre el manejo del medioambiente, del recurso agua, y el propósito de darle al país seguridad y soberanía para enfrentar emergencias sobre bases científicas. Fue la eclosión de un movimiento a escala nacional creador de infraestructuras y propulsor de las ciencias naturales, que aparece entre otras expresiones en la Voluntad Hidráulica y el Sistema Meteorológico Nacional.

Aquellas decisiones en la primera década del triunfo revolucionario, conllevaron una doble dimensión, política y estatal, a los efectos de unir voluntades, lograr una relación sinérgica entre todos los organismos de la Administración Central del Estado, y consolidar la soberanía en temas y espacios vitales para la seguridad nacional, como la gobernanza, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

En 1942, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno cubano había creado la Junta Central de Defensa Civil, con funciones limitadas al asesoramiento de las autoridades solo a los fines de la guerra. El instrumento jurídico que la validó fue redactado en términos muy generales, y su marco conceptual estaba lejos de propiciar una relación entre las instituciones del Estado, y tampoco incluía la responsabilidad de preparar a la población o asistirla en caso de desastres naturales, sanitarios, o tecnológicos.[8]

Con la Ley 1 194, de 11 de julio de 1966, la dirección de los procesos de reducción de desastres pasó a ser encargo estatal del Consejo Nacional de la Defensa Civil,[9] asignándole la misión de planificar, organizar e instruir a los organismos de la administración central del Estado y a la sociedad civil, frente a posibles acciones de guerra o en caso de desastres naturales. Para ello se definieron ocho líneas fundamentales de acción, vigentes durante once años.[10] Su ejecución le fue encargada a la Comisión de Instrucción a la Población de la Defensa Civil, cuya misión consistía en promover la educación ciudadana en temas relacionados con la preparación y la reducción de daños provocados por desastres o por un ataque armado.

ciclón Flora originó 757 víctimas fatales.

Foto: Archivo La Demajagua.

El acierto de tales decisiones en términos de prevención y manejo de desastres se hizo perceptible de inmediato en la drástica reducción de la cifra de víctimas reportadas en los eventos hidrometeorológicos posteriores al Flora.[11] Si comparamos las 1 160 muertes estimadas en ese trágico evento, contra las 106 contabilizadas en 17 huracanes de mayor impacto en Cuba en los 60 años transcurridos de 1964 a 2023, veremos que estas últimas representan 9,13% de las reportadas al paso del Flora.[12]

Aún podríamos adicionar otros elementos de comparación, si confrontamos la cifra de fallecidos en eventos hidrometeorológicos acaecidos después de Flora, con las muertes debidas a la pandemia de Covid-19: 8 mil 530;[13] o con las víctimas que han causado en Cuba los atentados terroristas, con al menos 3 mil 478 personas fallecidas y 2 mil 99 afectadas desde 1959.[14] En tal caso, las 106 víctimas mortales por huracanes en 56 años de trabajo de la Defensa Civil, resultarían 1,24% de las que provocó el virus SARS-Cov-2; y 3,04% de las causadas por agresiones contra el pueblo cubano.

No es posible aludir al trabajo operativo del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y el Sistema Meteorológico Nacional sin hacer mención de los Puestos de Mando y de sus Grupos de Trabajo. La creación del primero de ellos está referenciada en La Habana el 15 de octubre de 1968, al paso de la tormenta tropical Gladys por el occidente de Cuba. Su misión consistió en definir las zonas de peligro, y determinar y disponer los medios de transporte y capacidades de albergue para los evacuados, además de contabilizar y tabular los daños reportados mientras estaba en curso el evento hidrometeorológico, para con ellos ir levantando las informaciones, mapas y planos que permitían no solo conocer y contabilizar los daños, sino emplearlos como una herramienta para determinar, durante y después del paso del huracán, hacia donde debían dirigirse las acciones de reducción y los recursos en cada fase del evento.[15]

Desde antes, se habían establecido las cuatro etapas que actualmente definen y guían las acciones en caso de eventos hidrometeorológicos, definidas con frases de alta eficacia comunicativa que resultan hoy conocidas por todos los cubanos: fase informativa; fase de alerta ciclónica; fase de emergencia ciclónica (actualmente, de alarma ciclónica); y fase recuperativa.

Veinte años después se estructuraron en todos los municipios del país los Centros Contra Catástrofes, otorgándoles mayor autonomía para coordinar acciones en escenarios generados por huracanes u otros eventos de tiempo severo en el territorio bajo su jurisdicción, así como adoptar medidas y definir las misiones a cumplir por cada entidad estatal.

Como resultado de la actualización de los protocolos y procedimientos a escala nacional, estas quedan actualmente a cargo de los Consejo de Defensa, estructuras de mando surgidas de la doctrina de la Guerra de todo el Pueblo, concebida por Fidel en la década de los años ochenta del pasado siglo, donde se prevé que, en caso de quedar aislado en circunstancias extremas, cada cubano debe actuar como su propio comandante en jefe. Frente a la eventualidad de sufrir los efectos de ciclones, inundaciones, tornados u otros fenómenos asociados o no a tormentas locales severas, o intervalos de intensas lluvias, estos Consejos se activan de inmediato, para adelantar el proceso de reducción de desastres sus respectivas regiones.

Tras el impacto del huracán Kate, en 1985,[16] resultó indispensable elevar los niveles de preparación colectiva y de respuesta a los desastres causados los ciclones tropicales. Como parte de ese proceso, la Defensa Civil creó dos importantes escenarios de actividad teórica y práctica, con el objetivo de generalizar y sistematizar experiencias en el manejo de desastres, tomando como base la experticia nacional y la internacional.

De ahí parte la ejecución de los ejercicios Meteoro, que desde 1986 se efectúan anualmente,[17] programados para un fin de semana entre finales de mayo y principios de junio, en los que participan conjuntamente la población y las entidades estatales. En ellos se procede de acuerdo con un plan temático y movilizativo adaptado a las peculiaridades de cada territorio, y articulado con los objetivos nacionales. Más tarde, esa metodología se adecuó a la preparación y respuesta frente a sismos, incendios, accidentes industriales, o a un potencial ataque con armas de destrucción masiva.

Otro importante logro fueron los Congresos Internacionales sobre Desastres Naturales, que comenzaron en 1987. En el primero de ellos, en enero de ese año, intercambiaron criterios y experiencias trescientos delegados e invitados de Cuba y de una veintena de países, lo que marcó pautas para futuros encuentros. En sus trabajos se puso en evidencia la estrecha relación naturaleza-sociedad y la alta responsabilidad estatal en los planes para la reducción del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de desastres, articulando una sinergia entre el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el Sistema Meteorológico, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, los ministerios de Salud Pública y Educación, y otros órganos, entidades y estructuras del Gobierno. En cuanto a eventos hidrometeorológicos, se enfocaron las causas de la sequía en Cuba, y los peligros asociados a los huracanes y a las tormentas eléctricas.

En 1995, para dar respuesta a un período de gran actividad ciclónica en el océano Atlántico, entró en vigor la Directiva número 1 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional para la planificación, organización y preparación del País para las situaciones de desastres, emitida en 2005 por el Consejo de Defensa Nacional, a partir de las experiencias al enfrentar los huracanes Charley e Iván. Este instrumento metodológico fue actualizado cinco años más tarde.[18]

Como resultado de los exhaustivos estudios realizados, se elaboró un documento de singular importancia, titulado Apreciación de los peligros de desastres en Cuba, que contribuyó a actualizar las normas nacionales del proceso de reducción de desastres, a establecer métodos y plazos para las fases de preparación para situaciones de catástrofes, y reelaborar las medidas dirigidas a la protección de la población y la economía.

Aunque concebida con una función rectora, la Directiva no. 1 resultó a la vez un documento integrador, metodológico y programático por su detallada elaboración y su proyección. Entró en vigor el lunes 20 de junio de 2005, y su contenido marca un precedente en las normativas estatales derivadas de la compleja interacción entre el medioambiente, la ciencia, la tecnología y la sociedad.[19]

Foto: Angelica Paredes/ Facebook.

En las últimas dos décadas, la Defensa Civil ha adaptado sus protocolos a las exigencias del contexto social y económico del país, en respuesta a los cambios ocurridos en los escenarios nacional y externo. Es preciso recordar que en Cuba cada fase decretada en caso de un evento hidrometeorológico potencialmente peligroso entraña la movilización de ingentes recursos que deben erogarse en medio de la profunda crisis económica global, agravada por las restricciones que le impone el entramado jurídico de leyes y regulaciones en la que se sustenta el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, en vigor desde tres años antes del paso de Flora. A partir de 2019 se reforzaron y ampliaron esas medidas restrictivas, con una enorme incidencia en las capacidades económicas del país, a pesar de lo cual no se ha dejado de cumplir con el deber de proteger a la población.

Todo lo anterior conllevó a cambios en el manejo de las fases y en las decisiones de albergar, estas últimas según las determina cada Consejo de Defensa. Asimismo, ya se habían flexibilizado las indicaciones para quienes precisen ser evacuados, optando por la alternativa de trasladarse a viviendas situadas en lugares seguros, junto a familiares o amigos, algo que muchos prefieren en virtud de la probada actitud solidaria del pueblo cubano, fundada en la práctica de sus valores y en la disciplina que ha contribuido a crear durante casi sesenta años, el trabajo educativo y comunicacional desarrollado por la Defensa Civil.

En la actualidad, la labor de esa Institución se aprecia como algo natural e indispensable cada vez que se presenta la amenaza de evento hidrometeorológico, sentimiento que resulta del respeto que por ella sentimos los cubanos, tras seis décadas de trabajo y experiencias derivadas de enfrentar exitosamente decenas de fenómenos destructores, con una dinámica siempre en desarrollo que se revierte en el perfeccionamiento de los métodos de trabajo y el refinamiento de los protocolos de acción para el futuro. Todo ello significa estar “preparados y alertas” para afrontar cualquier tipo de desastre —natural, tecnológico o sanitario—, aplicando acciones diferenciadas para cada caso.

El acervo de esos años de trabajo, resultó fundamental al momento de elaborar el Programa de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba, sintéticamente identificado como “Tarea Vida” desde su implementación en abril de 2017. Este, como los demás resultados alcanzados en materia de prevención y reducción de desastres, tienen su razón y sustento en la voluntad política del Estado cubano, cuya génesis se remonta a seis décadas atrás, cuando un huracán nombrado Flora de dejó para la historia un legado de heroísmo y valor.

Notas al pie

[1] El Observatorio Nacional fue la institución titular del Servicio Meteorológico cubano en el período 1908-1964. Mantuvo sus funciones y su nombre hasta el 12 de octubre de 1965, cuando se fundó el Instituto de Meteorología.

[2] Nuevo ataque pirata a suelo cubano. Revolución, 7(2379):1, miércoles 2 de octubre de 1963, La Habana.

[3] En la actual división político administrativa, el territorio de esas dos provincias corresponde a Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila.

[4] Flora alcanzó la categoría SS-4, antes de aproximarse a la costa sur de Haití.

[5] “Cronología de los Huracanes de Cuba”. Informe Oficial. Instituto De Meteorología. Agencia de Medio Ambiente. Citma. La Habana, diciembre de 2020.

[6] Luis Enrique Ramos. Huracanes. Desastres naturales en Cuba; Editorial Academia, La Habana, 2009. En la actualidad, el monto de las pérdidas equivaldría a 9 800 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente, atendiendo a los cambios debidos a la inflación.

[7] En esa etapa, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario.

[8] Acuerdo-Ley no. 12 “Ley de Defensa Civil”. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 40(3)72:1993-1996, viernes 6 de febrero de 1942, La Habana.

[9] Ley no. 1194, de 11 de julio de 1966, Sobre el perfeccionamiento de la estructura organizativa de la Defensa Civil. En: M. A. Puig González, et. al. Fortalezas frente a huracanes, pp. 153-156, Edit. Científico-Técnica, La Habana, 2010.

[10] Ley no. 1316, de 27 de noviembre de 1976, Sobre el perfeccionamiento de la estructura organizativa de la Defensa Civil. Loc. cit. (7), pp. 157-161.

[11] Es oportuno recordar que la primera causa de muerte por fenómenos naturales en Cuba está en las tormentas eléctricas. Un estudio publicado en 2013 refleja que en Cuba fallecen, como promedio, 60 fulgurados cada año. Ref: Nathalí Valderá y Evelio García. “Comportamiento de las muertes por fulguración ocurridas en Cuba durante el periodo 1987-2012”. https://www.researchgate.net/publication/328365232. Consultado el 22/03/2023.

[12] Base de datos y archivo del autor.

[13] Coronavirus en Cuba. Ministerio de Salud Pública.https://salud.msp.gob.cu/category/covid-19/, (en línea). Consultado el 28/03/2023. Consultado el 28/03/2023.

[14] Cuba conmemora Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. https://cubaminrex.cu/es/cuba-conmemora-dia-de-las-victimas-del-terroris... (en línea). Consultado el 28/03/2023.

[15] Granma. miércoles 16 de octubre de 1968, La Habana.

[16] “Cronología de los Huracanes de Cuba”. Op. cit.

[17] Defensa Civil. La Defensa Civil cubana, pp. 100-102, Edit. Verde Olivo, La Habana, 2017.

[18] Luis E. Ramos. Op. cit., p. 67.

[19] Luis E. Ramos. Op. cit., p. 67-68.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram